“蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。为我一挥手,如听万壑松。客心洗流水,余响入霜钟。不觉碧山暮,秋云暗几重。”这是唐代大诗人李白在听了蜀僧濬弹琴之后写就的千古名篇,寥寥数字,却让人如同身临其境,让我们遥想唐琴之风。

唐宋两代是我国古琴发展的繁荣时期,斫琴名匠辈出,擅琴名家备受推崇,流派分野,文人琴兴盛,琴棋书画四艺在宋代成为文人的必习之艺。琴曲、琴诗、琴学论述层出不穷,蔚为壮观,减字谱在唐代出现,至南宋得以确定,极大地促进了古琴艺术的发展与传承。传统的斫琴工艺在唐宋时期已经完备与成熟,从琴式、选材、面底厚度、弧度的配比、槽腹结构、漆灰、声音等,都形成了一套相对详细的方法和工序,为后世奉为经典,一直沿用至今。

唐初,古琴一度处于低潮,“古声澹无味,不称今人情”在宫廷受到冷遇,如玄宗好羯鼓却不喜琴道;在民间又因盛行外来音乐而颇为寥寂,“何物使之然,羌笛与秦筝”。然而,以王维、白居易、韩愈等为代表的文人,始终坚持着文人调素琴的传统,在唐肃宗之后,古琴得以复兴。古琴的形制在唐代最终确定,其外形与今天所见古琴无异,古琴得以代代相传,不曾断绝。由于吸收了丰富多彩的外来文化与音乐,古琴面貌为之一新,斫琴工艺高超,涌现了众多斫琴名匠,以四川雷家为最,其中以雷威最为著名,他们所制之琴历代视为希世鸿宝。古琴在宫廷虽遭冷落,但在以白居易、韩愈等文人的推动下得以复兴。古琴的演奏技巧日趋精湛,出现了赵耶利、董庭兰等备受赞赏的琴家。琴家曹柔首创古琴减字谱,极大地促进了古琴艺术的创造与传播。

唐伏羲式“春雷”七弦琴

琴长123.2厘米,肩宽20.3厘米,尾宽13.9厘米,底厚1.1厘米。

旅顺博物馆藏

旅顺博物馆所藏的“唐春雷黑漆七弦琴”,造型为圆头伏羲式,黑漆,金徽,琴面部的弧度较圆,项、腰两边楞角无浑圆之象,而琴底两处楞角浑圆,减薄的特点十分明显。护轸之间,凤舌之下未见减薄迹象。池上刻草书“春雷”二字,池下刻大印一方,篆“苍海龙吟”四字。

“春雷”为古琴常用名,最为著名的是盛唐雷威所斫的“春雷”琴。雷威的“春雷”琴为北宋宣和百琴堂之首,入金后为明昌内府第一琴,金章宗用以殉葬,十八年后复出人间,毫发无损,选入元内府,尔后又被给耶律楚材,最后归赵德润所有。“春雷”琴在宋、金、元三代的流传情形大致如此。现存世的春雷琴:汪孟舒旧藏凤势式“春雷”琴、台北故宫博物院藏连珠式“春雷”琴、旅顺博物馆藏伏羲式“春雷”琴、上海博物馆藏霹雳式“春雷”琴共4床。

(文字撰稿:徐媛媛;摄影:李博)

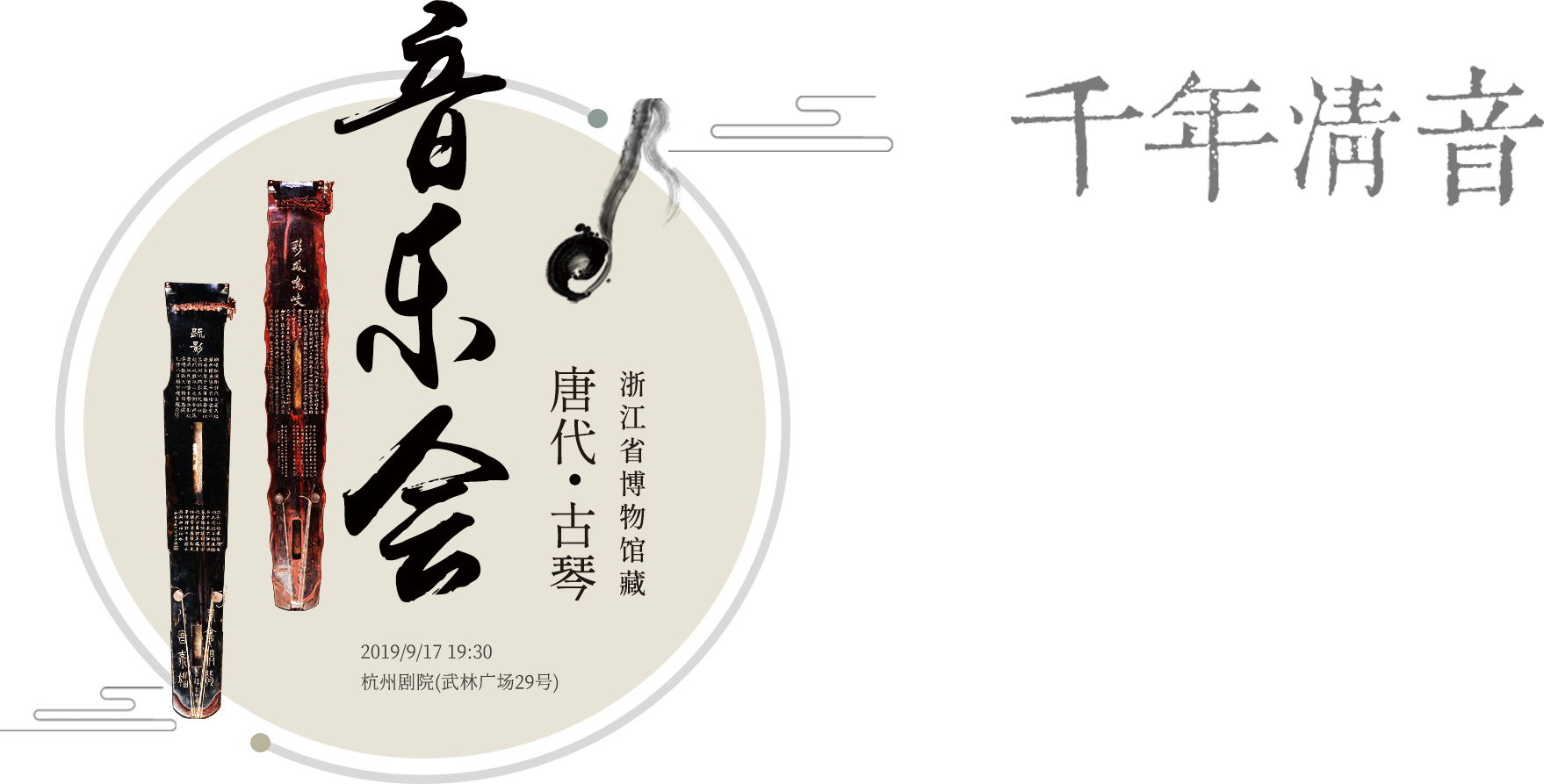

唐落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴

琴长124.8厘米,隐间116.3厘米,额宽16.3厘米,肩宽18.8厘米,尾宽12.5厘米,厚5.4厘米。

1953年徐圣禅后人捐赠

浙江省博物馆藏

琴体浑厚,背面微凸,鹿角灰胎,从琴面漆灰剥落处看,漆灰较厚。琴背以栗壳色原漆为主,间朱漆,琴面与侧墙后加朱漆。琴背冰裂断兼小流水断,琴面断纹隐约可见,在三、四、五徽部位,隐见类似梅花断的小圆圈。长方形龙池凤沼,池沼内侧以木加厚,其厚1.5cm。纳音宽而不高,中间部份微凹。龙池上方有“彩凤鸣岐”琴名,另有杨宗稷的三段鉴藏赞美铭文围绕龙池四周。龙池腹腔内有“大唐开元二年雷威制”题刻。雷家世代造琴,以雷威最为著名,传说他的技艺受神人指点,无人能及。彩凤鸣岐琴正是雷威的杰作。

“彩凤鸣岐”琴,系出名家,历今千年,流传有序。原为“定慎郡王旧藏百余琴,庚子散失,此为第一,”后为民国琴学宗师杨宗稷收藏。此琴造型古朴、凝重,有钟磬金石之声,“一二弦如洪钟,六七弦如金磬,四弦五徽以上如羯鼓”,并著录于《琴学丛书》中,是杨宗稷“半百琴斋”中最珍爱的三张琴之一,给了它“声音绝佳”、“可谓凤毛麟角矣”等极高的评价。

唐仲尼式“春雷秋籁”七弦琴

琴长117.1厘米,隐间107.3厘米,额宽16.8厘米,肩宽17.4厘米,尾宽12厘米,厚5.2厘米。

1953年徐圣禅后人捐赠

浙江省博物馆藏

琴通体黑漆,贝壳徽。琴声透润、均匀,“有大声,一弦尤雄隽”。琴体窄且长,琴面弧度较大,略鼓状。琴面因经整修,断纹已不明显,琴背密布细流水断,琴表隐约可见小蛇腹断。琴面岳山内侧向外倒题“春雷秋籁”篆书琴名,非常罕见。长方形龙池凤沼较细长。

龙池上方以隶书题有:“寂静深宫二百年,朱弦锦𧝓欲成烟。何堪更谪人间世,输与《幽兰》绝调传。”旁题行楷:“戊午五月得琴。岳山内际向外倒题‘春雷秋籁’四篆书。池左倒题‘大唐兴元元年宗室玄卿造’楷书一行。朱弦、彩穗、锦囊,触手皆碎,相传幽闭一室中二百余年矣。因成一绝以致慨云。九疑山人杨宗稷自题于宣南舞胎仙馆。” 旁钤篆书方印“时百所藏”。

琴腹纳音内侧倒题“大唐兴元元年宗室玄卿造”楷书一行。李勉(717-788),字玄卿,是唐代宗、德宗年间的宗室贤相。擅于制琴,以百纳琴名闻天下,所斫“响泉、”“韵磬”为天下之宝。

唐仲尼式“秋鸿”七弦琴

琴长109.3厘米,隐间100.5厘米,额宽15.1厘米,肩宽17厘米,尾宽11.8厘米,厚5.3厘米。

1953年徐圣禅后人捐赠

浙江省博物馆藏

琴通体黑漆间褐色,贝壳徽。琴体扁平、偏小,隐间较一般的琴短十一、二厘米,是方便于携带的膝琴。琴面遍布流水断、小蛇腹断和鱼鳞断,琴背满布冰裂断纹。琴背至轸池到焦尾遍布有唐、宋至明代的多款题刻。长方形龙池凤沼,腔内木质发黑,极旧。

龙池上方题大篆琴名“秋鸿”二字。龙池两侧小篆四行云“泰山之桐高百尺,取彼孙枝坚且实。斫而为琴藏我室,厥音锵锵出金石,鼓之迮之加诸厀。”印方七分‘张印荀埶’四字。龙池下分书五行云:‘岁古材良,形短声长。其色寖黯,其文弥彰。抚便于膝,携便于囊。爱尔小雅,偕我行藏。明万历癸未,新安潘纬识。’两印方三分‘象安’二字,刻工极精。题名上接近轸池处,宽七分长寸五分小篆‘集海岱之良材’六字。雁足下至焦尾,楷书云:‘此琴自唐麟德间家传,至皇宋太平兴国之五年重修,藏于百忍堂。’

“秋鸿”琴制作工艺高超,斫制手法特殊,接过X光透视后,发现面板是完整的整木,但在龙池、凤沼对应位置的面板处,挖了凹槽,以小块木头拼接镶嵌而成。这种做法为百衲琴做法之一,为真百衲。“秋鸿”琴著录于《琴学丛书》中,杨氏的评价“唐琴难得,孝友传家之物尤其难得,当传之子孙世以为宝”。

唐仲尼式“来凰”七弦琴

琴长120.4厘米,隐间110.7厘米,额宽5.8厘米,肩宽20.7厘米,尾宽13.5厘米,厚5.6厘米。

1953年徐圣禅后人捐赠

浙江省博物馆藏

通体髹黑漆,发紫栗壳色,漆色沉稳古朴,纯鹿角灰胎,灰胎较厚。断纹自然而清晰,且极有规律,琴面和琴背密布冰裂纹断、牛毛断、龟背断,八徽以下牛毛断纹尤其明显,侧墙全无断纹,可知其经过剖腹。长方形龙池、凤沼。

龙池上方有杨宗稷题名“来凰”,下有楷书题刻:“庚戌春予得鸣凤,为怡府二十四琴斋物,后得卄余琴,皆非其偶,惟此足以匹之,益征雷霄制赤城朱致远重修款非伪作,喜极,因以来凰名,铭曰,有凤求偶兮,翱翔三年,良材邂逅兮,九德兼全,凰兮凰兮,天假之缘。壬子腊日九疑山人杨宗稷题于宣南后二十四琴斋”。杨氏认为此琴与得之于二十四琴斋的“鸣凤”可相媲美,所以借乐府琴曲《凤求凰》来命名此琴。

龙池腹腔内有刻款:“雷霄制赤城朱致远重修”,凤沼腹内有刻款:“清同治十二年岳阳李绥复修”。雷霄,为唐代著名斫琴名匠,出自四川斫琴世家——雷家,与雷威为雷家斫琴第一代,为盛唐开元时期人。朱致远,浙江天台(古称赤城)人,元朝著名斫琴家,与严清古、施溪云齐名,其所斫之琴,大气沉稳,浑圆中隐有唐风,为元琴之最精者,多署“赤城朱致远制”、“赤城慎斋朱致远”等。

唐伶官式“谷应”七弦琴

琴长124.5厘米,隐间114.2厘米,额宽19.3厘米,肩宽19.4厘米,尾宽13.7厘米,厚5.6厘米。

1953年徐圣禅后人捐赠

浙江省博物馆藏

通体髹黑漆,纯鹿角灰胎,通体小流水断与牛毛断。贝壳徽,其中第四徽以翡翠重补。琴首呈弧形,项斜收为内收大弧形,近肩处作内收小弧形一,肩自三徽起,腰在十徽处,为一内收小弧形的腰,双足在九徽处。圆形池沼,龙池边镶有硬木边。龙池凤沼处可见六边形木块镶嵌拼接,是为百衲之法。

轸池下草书“谷应”琴名二字。龙池上方刘墉草书:“人迢迢乎,境寥寥乎,有声遥遥乎,而独不见之调调之刁刁乎。”右下方有“乙卯闰二月石庵题”落款,并有“刘墉之印”方印一枚。龙池下方中部“梦禅居士藏”,下有方印:“闲妙龛”。龙池下方左侧篆书:“空谷足音兮,我思古人,情之怡兮,坐不可驰,与尔无间兮,朝夕于斯。”龙池下方右侧隶书“解愠阜财”,下方另有小隶“李唐物,雷霄制。一千年,今何世?琴有知,应流涕,时百藏,庆佑识。”,有长方形“番禺陈氏”印。腹内面板木色发黑,刻有正楷填朱砂款“雷霄制”。

“石庵”即为刘墉也,为清乾隆时期著名的书法家、政治家。“梦禅居士”是清乾隆时期大学士永贵的长子瑛宝。“番禺陈氏”为杨宗稷当时的同僚广东人陈庆佑。

唐仲尼式“石上枯”铭七弦琴

琴长123.6 厘米,额宽19.6厘米,肩宽 20厘米,尾宽 14厘米,高10.5厘米。

秦秉年先生捐赠

宁波博物馆藏

桐木面板,红木岳山、承露、冠角、龙龈,采用麻布包裹琴背,批相当厚度的纯鹿角霜灰层,黑漆,腹内侧刻有行楷“唐开元二年雷霄斫”八字。琴身光泽柔和,发蛇腹断、冰裂断纹,龙池上方刻“石上枯”三字,凤沼上有一篆印“楚园藏琴”,下方为“三唐琴榭”。“楚园藏琴”和“三唐琴榭”为清末收藏家刘世珩的别号,著名唐琴“九霄环佩”亦经其手。“石上枯”的记录文献有元代《西湖志》,清末民初杨时百《琴学随笔》。

(文字撰写:陈明良;摄影:李安宁)

唐仲尼式“疏影”七弦琴

琴长124.7厘米,隐间115.1厘米,额宽17.8厘米,肩宽18.9厘米,尾宽13.3厘米,厚5.2厘米。

1953年徐圣禅后人捐赠

浙江省博物馆藏

通体髹黑漆,贝壳徽,以蛇腹间流水断为主,略有梅花点断。琴体宽大,棱角分明,岳山较高。声音松透、均匀。长方形龙池凤沼。龙池上方下方均有题刻。腹内木质褐色,腹腔内无题款。

此琴著录于《琴学丛书》中,杨时百因琴上梅花断甚众,所以起名为“疏影”,并刻于轸池下。龙池上、下方和沼两侧均有杨氏题刻“证其为唐物”。龙池上方题有:“《嫏嬛记》:陈郡庄氏女每弄《梅花曲》,闻着皆云有暗香,更以‘暗香’名琴。予琴有梅花断纹甚夥,因以‘疏影’名之。”铭曰:“龙门之巅,孤山之侧。合而为美,成此良质。香自声生,影从香得。数点天心,愔愔其德。”时乙卯八月杨宗稷自题。

龙池下方题刻:“‘疏影’以梅花断得名。《洞天清录》云:‘梅花断非千百载不能有’,因摹李阳冰题‘韵磬’字,仍刻沼旁,证其为唐物。‘韵磬’藏庐陵彭氏,予借弹数日,音韵亦与此相伯仲也。癸亥立秋日宗稷再识。”下印“半百琴斋”方印。凤沼两侧阴刻有大篆各两行:“万念俱静”、“八音克谐”,与该琴声音松透、均匀的特征相应。

五代-北宋凤势式“春雷”七弦琴

琴长121.3厘米,隐间112.5厘米,额宽19.5厘米,肩宽21.8厘米,尾宽16厘米,厚5.5厘米。

海上琴家吴金祥先生旧藏

1960年入藏上海博物馆

霹雳式。琴面浑厚作半椭圆形,琴形宽厚,边沿圆润。琴面为杉木斫,木质苍古。髹黑漆间栗壳色漆。修补缺损处现瓦灰胎。琴面发冰裂纹,底为蛇腹断。骨徽。紫檀岳、尾,足、轸为牙质。圆形池、沼,池径7.3厘米,沼径5.5厘米,并以竹材镶边,接口于左侧。池沼内纳音微隆。琴背龙池上方阴刻篆书“春雷”,池下方阴刻篆书“风雷月高”方印及“春华”圆印,均填朱漆。

(文字撰稿:施远; 摄影:上海博物馆提供)

宋代是琴的时代。自宋太宗时,各代帝王均雅尚古琴,琴又被奉为礼典乐器,自上而下在士大夫中极为盛行,无不以能琴为荣。崇文抑武的国策下,文人大批入仕,文人琴达到高峰,他们以琴自娱,琴棋书画成为他们日常的生活写照,藏琴、鉴琴蔚然成风。斫琴技术在宋代基本完备与成熟,斫琴之风鼎盛,官斫野斫俱有,斫琴名家涌现,宋琴较唐琴扁平,题款渐多,文人气息较浓。弹琴仪礼在宋代形成,以“琴有九德”作为琴声评品标准得以确立,减字谱在南宋时定型。琴学理论有重大发展,《琴史》、《琴笺》等理论名著问世。琴派纷呈,琴僧活跃,南宋时“浙派”兴起,这些都对元明清三代产生了深远的影响。

北宋仲尼式“卫中正制”七弦琴

琴长117.4厘米,隐间109.7厘米,肩宽18.5厘米,尾宽13厘米,厚5.4厘米。

20世纪60年代重庆市博物馆收藏

重庆中国三峡博物馆藏

琴面桐底梓,鹿角霜灰,通体髹栗壳色漆,漆面有修补痕。面漆蛇腹断起剑锋,底漆流水断。长方形池沼,龙池21.7x2.2厘米,有贴格,纳音微拱;凤沼10.3x2.1厘米,有贴格,纳音为长凹槽。蚌徽,檀木岳山及琴尾附件,雁足底刻五瓣梅花形,带绒剅角质轸七个,质呈紫色伴青白色半透明状。龙池内纳音左侧阴刻楷书“宋庆历道士卫中正制”。

龙池内“卫中正制”刻款。卫中正,为道士,北宋庆历(1041-1048)间的宫廷制琴高手。据记载,他曾奉旨斫“琼响”琴,明王祎为此而作《琼响操》,可见后人对卫中正所斫之琴的珍视。该琴是目前唯一存世的卫中正琴。

(文字、摄影:重庆中国三峡博物馆提供)

北宋仲尼式七弦琴

琴长121.6厘米,隐间112.5厘米,额宽16.5厘米,肩宽18.6厘米,尾宽13.5厘米,厚4.8厘米。

朱家溍捐赠

浙江省博物馆藏

琴体宽而扁,为典型的“宋扁”之琴。通体髹深褐色漆,杉木面板,木质古旧、疏松。通体大蛇腹断、小蛇腹断间冰裂纹断、流水断。长方形龙池凤沼,龙池细长,龙池凤沼侧面有弧度。腹内未见款。

北宋仲尼式“松石间意”七弦琴

琴长122.5厘米,隐间113.8厘米,肩宽19.2厘米,尾宽13.8厘米,肩厚5.3厘米,尾厚4.8厘米。

重庆中国三峡博物馆藏

琴面桐底梓,鹿角霜灰,通体黑漆,光亮如新,发小蛇腹断、流水断和牛毛断。池沼皆作长方形,有贴格,龙池21.9x2.4厘米,凤沼10.6x2.3厘米。纳音微拱。黄金徽,檀木岳山及琴尾附件,七个和田玉轸和一对和田玉雁足为明代补配。琴底满刻铭文,连琴名共有文字题刻十二则,印款一枚,是目前所见题刻数量最多的古琴。落款者多为宋、明、清著名文人,且以吴地文人为主,如苏东坡、唐伯虎、祝允明、文徵明、沈周、文彭、王宠、石渠、陈庭鹭等。

如此众多的名家题词聚集在一张琴上,这在古琴中颇为罕见。据其上“坡仙琴馆”印章,此琴曾为苏州怡园主人顾文彬(1811-1889年)所藏。琴体浑厚,制作精美,断纹优美,题咏众多,是古琴中不可多得的精品。

(文字、摄影:重庆中国三峡博物馆提供)

北宋伶官式“凤鸣”七弦琴

琴长127.7厘米,隐间117.7厘米,肩宽22.3厘米,尾宽15.4厘米,尾厚4.3厘米。

1951年西南文化处移交

重庆中国三峡博物馆藏

此琴木质面底皆桐。薄鹿角霜灰,通体髹黑漆,牛毛断加流水断。池沼皆为长圆形,有竹贴格。纳音微拱,顶平。蚌徽,檀木岳山及琴尾附件,冠角为后配;足池正当九徽处。此琴音质极佳。

此琴曾经《今虞琴刊·古琴征访录》记载,时为袁钧所藏。袁钧字朗如,号十三琴斋主,四川仁寿人。

(文字、摄影:重庆中国三峡博物馆提供)

北宋仲尼式“诵馀”七弦琴

琴长122.9厘米,隐间114厘米,肩宽19.1厘米,尾宽13.9厘米,厚5.2厘米。

四川博物院藏

琴面桐底梓,鹿角灰胎,通体髹黑漆,琴面略呈弧形,细蛇腹断间流水纹,螺钿徽,酸枝琴轸,木质雁足。此琴线条挺括,比例匀称。琴背面首部阴刻篆文“诵馀”二字,龙池内右侧刻楷书“靖康元年造”,左侧刻“松弦馆重修”。

“靖康元年”是1126年,“靖康”(1126年-1127年4月)是宋钦宗的第一个年号,也是北宋的最后一个年号,1127年4月,宋钦宗向金投降,北宋国亡。“松弦馆”是明代虞山派创始人严瀓(1547-1625)的代称,“诵馀”琴在其手上得以重修。

(文字撰写:殷红;摄影:陈成)

南宋仲尼式“玉壶冰”七弦琴

琴长119.1厘米,隐间110.3厘米,额宽17.8厘米,肩宽19.3厘米,尾宽13.3厘米,厚4.8厘米。

绍兴二年(1132)

故宫博物院藏

清宫旧藏。“玉壶冰”琴,仲尼式,桐木斫,黑漆,鹿角灰胎,蛇腹间流水断。长方池沼,槽腹基本挖成方形。金徽,白玉足,檀木轸,檀木岳尾。琴背铭刻,龙池上方刻小篆“玉壶冰”琴名,池内左右朱漆径寸楷书“宋绍兴二年,公路金远制”。按绍兴二年即1132年。 元周密《云烟过眼录》云:“金公路,所谓金道者,绍兴初人,琴薄而轻。”元陶宗仪《南村辍耕录》亦有记载。现存“金远款”的琴有两张,一张是故宫博物院藏南宋仲尼式“玉壶冰”七弦琴,另一张是天津博物馆藏南宋递钟式 “玉壶冰”七弦琴。两琴虽琴式、漆色不同,然风格皆为琴体轻而薄,与周密的记载比较吻合。

(文字撰稿:刘国梁;摄影:余宁川和冯辉)

南宋仲尼式“海月清辉”七弦琴

琴长117.2厘米,隐间109.1厘米,额宽16.4厘米,肩宽18厘米,尾宽12.6厘米,厚5厘米。

故宫博物院藏

清宫旧藏。“海月清辉”琴,仲尼式,南宋制作,桐木斫,髹栗壳色漆,有朱漆修补。鹿角灰胎,牛毛断、冰裂纹间梅花断。长方池沼,金徽,青玉足,青白玉轸,紫檀岳尾。琴背铭刻。龙池上方刻隶书填青“海月清辉”琴名,其下填朱方印“乾隆御府珍藏”,池左右直抵双足刻梁诗正、励宗万、陈邦彦、董邦达、汪由敦、张若霭、裘曰修琴铭,填以五色。

琴铭

瀛海兮澄鲜,辟月兮秋悬。想孤光之通印,拟逸韵之清圆。霏空露华湿,荡影明珠拾。水仙操兮鱼龙听,伯牙叹兮成连迎。臣梁诗正。

涛涌银盘,凉生玉宇,濯冰壶而砭骨,引潜蛟使起舞。知音哉素娥,为一弹而再鼓。臣由敦。

(文字撰稿:刘国梁;摄影:余宁川和冯辉)

南宋递钟式 “玉壶冰”七弦琴

琴长123.9厘米,肩宽22厘米,尾宽15.1厘米

天津博物馆藏

此琴为递钟式,鹿角灰胎,外髹朱漆,通身有蛇腹纹及冰断纹,蚌徽。琴为无角圆头,直项垂肩至三徽,腰作小型内收半月形,琴面弧度较平。龙池凤沼均为长方形,龙池内有“金远制”款,池上刻草书“玉壶冰”铭,其下刻篆文“绍兴”(南宋高宗赵构年号)印。玉壶冰琴属金远一派的斫琴风格,该琴体薄且轻,是传世南宋琴中的精品。

(文字撰写:岳萌;摄影:靳挺)

宋仲尼式“韵雪”七弦琴

琴长123.8厘米,隐间113.3厘米,额宽17.5厘米,肩宽19.8厘米,尾宽13.3厘米,厚5.7厘米。

1953年徐圣禅后人捐赠

浙江省博物馆藏

“韵雪”琴,仲尼式,宋代。琴面深褐色透红色,琴背深褐色。琴面、侧墙无断纹,琴背流水断,还有分布不匀的鱼鳞纹断。轸池下篆书琴名“韵雪”,长方形龙池凤沼,龙池上方钤有“松弦馆珍玩”方印,龙池右侧有严瀓题刻,池左有玉京道人题款。池内刻隶书两行:“至德元载青莲居士造”。沼上有杨时百题款。此琴著录于《琴学丛书》中,杨氏评价“其声音之妙,亦与‘鸣凤’‘来凰’相伯仲”。

严瀓(1547-1625),字道澈,号天池,江苏常熟人,为宰相严讷之子,虞山派的创始人,著有《松弦馆琴谱》和诗文集《云松巢集》,被誉为“一代琴宗”,为明清时期影响最大的琴家。“松弦馆”为严瀓在家乡常熟所筑的小园之名,“天池山樵”为严瀓的自署名。

卞赛,“玉京道人”为其自号,工书画,尤精于小楷,擅长画兰花,又善于弹琴,指法精妙,文学修养和艺术造诣极高。她与明末清初著名文学家吴梅村之间有过一段凄美无比的爱情,吴梅村有《作听女道士卞玉京弹琴歌》赠之。

宋连珠式“飞龙”七弦琴

琴长122厘米,隐间长113厘米,额宽19.5厘米,肩宽23厘米,尾宽16厘米,厚4.5厘米。

1953年皖北文管会移交

安徽博物院藏

琴为桐木斫,鹿角霜间八宝灰,朱漆重髹,蛇腹间流水断。龙池、凤沼呈圆形,龙池上方刻草书“飞龙”二字已为朱漆所掩,但痕迹仍清晰可辨。池之两旁刻长铭并跋,刀口显露,为重漆后所刻,下刻扁方章一,篆“寿田”两字。池内左右刻倒题腹款楷书两行“大口口口五年叶介福重斫口”。

斫琴师叶介福,四川成都人,此琴重髹时间应早于同治时期。后人恐腹中刻款被误认为是制琴年款,故将年号挖去。

池之两旁:“连珠先生,创为此形。金玉其音,空谷遐心。中有鞠通,于千百龄。接踵匏巴,方轨师文。牙期口昔,嵇阮匪今。我欲从之,以思古人,而怀我好音。永以为宝,世世子孙。琴有连珠式,隋逸土李疑作,世称连珠先生是也。余游成都,薄值购获,狂喜屡日,因为铭以志其幸。同治元年岁在壬戌之秋,长沙陆长森寿田氏跋并书。”

(文字撰稿:吴艳;摄影:董建国)

宋仲尼式“醉玉”七弦琴

琴长119.4厘米,肩宽20.1厘米,尾宽13.4厘米。

四川博物院藏

此琴面桐底梓,鹿角灰胎,通体髹栗壳色漆,有大块黄色斑纹,隐现流水断纹,白玉十三徽,岳山、承露、龙龈及焦尾等处均用白玉镶嵌,岫玉琴轸。龙池腹腔内左侧阴刻行书款“雍熙甲申春正月人日制”,背面项部居中阴刻行书“醉玉”二字,其右侧阴刻楷书铭文“宋雍熙雅器”,其左侧阴刻楷书“雪琴仙馆藏”。“雪琴仙馆”为近现代蜀派琴家裴铁侠之斋号。

(文字撰写:殷红;摄影:陈成)

宋仲尼式“号钟”七弦琴

琴长119厘米,隐间100.3厘米,额宽17.7厘米,肩宽18.8厘米,尾宽13.3厘米,厚4.2厘米。

浙江省博物馆藏

琴体扁薄,琴面平整,低头2-3毫米,岳山较低。木质很旧。通体髹黑漆,琴面、底现规律的大蛇腹断纹,非常明显。音量大,发声宽宏。轸池下隶书琴名“号钟”。长方形龙池凤沼。龙池下刻隶书款“东山之桐,西山之梓,合而为一,垂千万古”,落款“叠山氏识”。

“叠山氏识”为谢枋得之号。谢枋得(1226-1289),字君直,号叠山,南宋末年大臣。为人忠直,与文天祥同科进士,誉为“二山”。南宋灭亡后,守怀抱节,1289年绝食殉国于元大都悯忠寺。

“号钟”为我国古代四大名琴之一,屡见于典籍,为周代名琴,为俞伯牙所操缦之琴,后归于齐桓公。“号钟”其意形容琴声如钟声般洪亮,令人震耳欲聋。用“号钟”来命名的古琴较多,存世的有:私人藏南宋仲尼式“号钟”琴(见于《古琴纪事图录》)、故宫博物院藏明仲尼式 “音朗號鐘” 铜琴、中国艺术研究院藏明初仲尼式琴“小遞鐘”和浙博收藏的这床“号钟”琴。

王建欣

天津音乐学院教授,音乐学系主任

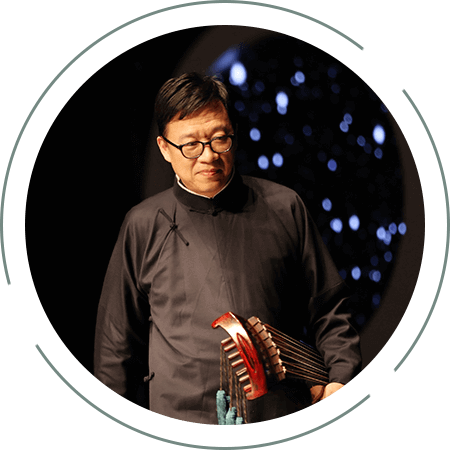

丁承运

《流水》

丁承运,武汉音乐学院教授,中国昆剧古琴研究会古琴专业委员会主任,国家级非物质文化遗产古琴艺术代表性传承人。丁承运是享誉国内外的文化学者,著名琴家。当代琴学泰斗与领军人物。自幼热爱中国传统文化艺术,古琴师承顾梅羹与张子谦先生,治琴学凡六十年。其琴风苍古遒逸,儒雅蕴籍,气象高远,一派灵机,运指如行云流水,于中正和平中寓雄浑磅礴之气。是集学者、演奏家为一身的当代最具创造力的古琴艺术家。

李明忠

《春江花月夜》

镇江梦溪琴社社长,2009年6月被文化部命名为国家级非物质文化遗产古琴艺术(梅庵琴派)代表性传承人。中国乐器协会古琴学术委员会副会长,中国音乐家协会会员,东南大学教育部中华优秀传统文化传承基地古琴项目专家、江苏科技大学兼职教授、湖州师范学院艺术学院客座教授,紫金文创研究院学术委员会委员。自幼学琴于父亲——上海音乐学院古琴大家刘景韶,并得到南京艺术学院程午加教授指导。出版古琴CD专辑《阵雁排空》等 ,论文发表于《音乐研究》等刊物。

曾出访港台、日本、新加坡、马来西亚、美国、德国、法国等地演奏古琴。是集古琴演奏、教学、研究、制作、修复、鉴赏与收藏等多领域的古琴艺术家,是中国政府向联合国申遗报告书中所列项目保护专家十名成员之一。

刘善教

《平沙落雁》

天津音乐学院教授,1985年毕业于天津音乐学院并留校任教至今。1987年拜张子谦先生为师,深得广陵琴派精髓。并师从陈重、李祥霆、许健、李允中诸先生。曾出版《广陵琴韵》、《箫声琴韵》、《梅梢月》、《南风》以及《李凤云王建欣琴箫埙音乐会》等个人专辑数张;出版教材《古琴三十课》,打谱《颐真》、《梅梢月》、《离骚》、《玄默》、《山中思友人》、《普安咒》等十余首琴曲以及三十余首琴歌,并发表多篇学术论文。

李凤云、王建欣

《疏影》(琴箫合奏)

1935年出生于苏州书香门第,1953年从查阜西、吴景略学琴。中国艺术研究院音乐研究所研究员、博士生导师。1992年获国务院专家特殊津贴,2010年评为国家级非物质文化遗产项目(古琴艺术)代表性传承人。吴氏曾先后应邀在美、法、德十多个国家讲学或举办演奏会,并在香港文化中心、北京国家大剧院及中山公园音乐堂等举办古琴独奏会。2013年获第二届中华非遗传承人薪传奖,2014年《山居吟》获第24届金曲奖之最佳传统音乐诠释奖。

徐君跃

《沧江夜雨》

祖籍北京,陕西省艺术研究院研究员,西安音乐学院特聘研究员。上世纪70年代初开始研制、创制仲尼、伏羲、蕉叶等数十种不同制式“百衲琴”。曾应中国艺术研究院音乐研究所(1999年)、浙江省博物馆(2009年)、重庆中国三峡博物馆(2010年)、浙江省海盐县博物馆(2015年)之邀,主持断代鉴定、髹饰修复唐、宋、元、明、清传世古琴“鸣凤”“真趣”“彩凤鸣岐”“疏影”“襄”(印)“慎庵居士义阳朱志远制”(款)等以及私人藏琴共百余张。

打谱整理传世辑录琴曲《秋鸿》、《楚歌》、《离骚》等。移植《二泉映月》、《塞上曲》、《饿马摇铃》、《春江花月夜》等作品为古琴曲目。为唐代诗词谱曲创作琴歌《忆秦娥》、《别董大》、《晚春》、《九月九日忆山东兄弟》等。出版《秋鸿》、《平沙落雁》、《离骚》、《楚歌》、《朱远琴声》古琴专辑。

曾应邀赴德国、香港、台湾以及海内外地区讲学、举办古琴音乐会。出版专着《中国琴学》,发表论文《中国琴学与中国传统哲学》《斫琴随笔》《丝弦的存在和使用对传世古琴的特殊意义》《略述馆藏传世古琴修复与养护建议》等。

乔珊、郑济民

《钗头凤》(琴歌与橫箫)

香港琴人,早年曾随黄权先生习箫笛,1981年起随蔡德允女士研习琴乐,近年又随蔡昌寿先生斫制琴器。多年来有关古琴之活动如琴学研究、打谱、斫琴等均有涉猎,亦常有演奏、讲座、示范、教学等活动。曾参与策划《清角遗音》与《海天秋月》古琴文化展览。亦曾在中、港、台、日、欧、美等多地作古琴演奏。

参与录音出版光盘有《中国古琴名家名曲》、《琴韵缤纷》、《古琴荟珍》、《姜白石词拟唱》、《清音重闻》古琴篇、《宋韵遗珍-白石道人歌曲重构》等。个人古琴专辑有2007年于瑞士出版以自斫琴《逍遥》录制之《渔樵问答》(The Fisherman and the Woodcutter)、2010年由雨果公司出版以同名宋琴录制之《太古声》、2019年再由雨果公司出版以宋琴“太古声”及自斲琴“清泠”录制之《太古清音》。其中《渔樵问答》并于出版同年获法国查理.科鲁斯颁发《心弦》奖。

苏思棣

《潇湘水云》

1985年毕业于中国音乐学院古琴专业,师从于古琴大师管平湖的嫡传弟子王迪,深得管派古琴艺术的精髓。任国际中国音乐家联合会副主席、国际古琴学会会长。代表作品有:古琴曲《离骚》、《流水》、《广陵散》等。

多年来努力钻研琴歌的演唱艺术,代表作琴歌《胡笳十八拍》、《阳关三叠、《钗头凤》等。自1987年,在北京音乐厅成功举办“乔珊古琴独奏音乐会”开始,致力于在海内外推广和传播古琴艺术。先后和中国中央乐团、香港中乐团,新加坡华乐团、台湾高雄国乐团等合作演出。曾出访二十多个国家,成功地举办多场古琴独奏、协奏音乐会。2005年,在奥地利维也纳金色大厅演出古琴与中国民族管弦乐作品《琴咏春秋》。

2008年从加拿大回国开始古琴教学和演出工作。在上海成立了“乔珊古琴艺术中心”,培养了一批年轻古琴教师,传承和传播管派古琴艺术、琴歌艺术。发起三届“平湖杯”古琴艺术展演和首届“琴歌诗词”艺术展演,担任艺术总监。2017年,编著出版《管平湖古琴曲谱集》。

李凤云

《广陵散》

生于古琴世家,祖父徐元白和父亲徐匡华为著名浙派琴家。中国音乐学院古琴硕士。古琴学习先后求学于祖母黄雪辉、父亲徐匡华、琴家龚一、姚丙炎、吴文光。现为浙江音乐学院硕士生导师、省级非物质文化遗产浙派古琴代表性传承人。任中国乐器协会古琴学术委员会会长 、西湖琴社社长、G20及杭州城市宣传片形象代表、杭州市南宋文化传播大使、中国乐器协会民族器乐文化专业委员会副会长 、浙江省音乐家协会理事、浙江音乐家协会古琴专业委员会会长、中国音乐家协会会员、澳大利亚中国琴会名誉主席、杭州市上城区文联副主席、浙江省中国文化研究会艺术研究中心副研究员、全国社会艺术水平考级考官、洛阳师范学院音乐学院客座教授、浙江图书馆文澜讲坛客座教授。

龚一

《平沙落雁》

龚一自1957年至1966年就读于上海音乐学院古琴专业。后曾在上海电影乐团、上海乐团(上海交响乐团的前身)及上海民族乐团任职。1979年始受邀上海音乐学院任教。1985年—1991年曾任上海民族乐团团长。龚一注意原理及实用性的古琴教学,他教授过的多名学生现已为多所音乐学院的教师及多地代表性的琴家。曾在海外多地举行过个人独奏音乐会及专题讲演。曾出版个人专着《古琴演奏法》、《古琴新谱》、《学琴入门》、《琴乐探微——龚一古琴六十年供奉》(DVD教学片)及二十张CD专辑。其中有获中国金唱片奖、2012年度最佳唱片奖、2013年最佳古琴演奏奖。曾发表专业文论五十余篇。现为上海民族乐团一级演奏员、国家级非物质文化遗产项目(古琴艺术)代表性传承人。

- [展览资讯] 国内最大规模的唐宋古琴大展圆满落幕

2019-10-24

- [志愿者投稿] 两床宋琴之朋友圈点赞大比拼

2019-09-29

- [志愿者投稿] 玉树临风南宋琴,一见倾心玉壶冰

2019-09-29

- [志愿者风采] 千年清音待君来——"唐宋古琴特展”志愿者服务准备就绪

2019-09-06

- [武林文博讲坛] 文化和自然遗产日系列讲座之二:水墨烟云七弦琴

2018-06-09

展厅位置

浙江省博物馆武林馆区地下一层展厅

西湖文化广场E区

周一闭馆,法定节假日除外

周二至周日 9:00——17:00

16:30 观众停止入场。

音乐会位置

杭州剧院

武林广场29号

2019年9月17日 19:30